当園について

施設について

About

だいわフルーツパークは、岩手県陸前高田市に2021年8月にオープンした体験型観光施設です。三陸の豊かな自然の中で、フルーツを「見て」「触れて」「味わって」楽しめる、新しいスタイルの観光農園です。

フルーツの魅力を五感で楽しむ

約30品種・1,000本以上のブルーベリーが栽培されており、6月~8月には摘み取り体験を開催。甘酸っぱいブルーベリーを自分の手で収穫する楽しさは、子どもから大人まで大人気です。

また、園内のビニールハウスでは、マンゴー、バナナ、パパイヤなど10種以上の熱帯果樹を栽培。岩手にいながら、南国気分を味わえるユニークな空間をガイド付きで見学できます。

カフェ&スイーツで一息

併設のカフェでは、園内で収穫したフルーツをふんだんに使ったスムージーやサンデー、厚焼きホットケーキなどを提供。ここでしか味わえない季節限定メニューもお楽しみに。

愛犬と一緒に!広々ドッグラン

ペット連れの方にも嬉しい、小型犬・中~大型犬用のドッグランを完備。開放的な空間で、わんちゃんと一緒にのびのび過ごすことができます。

基本構想

Concept

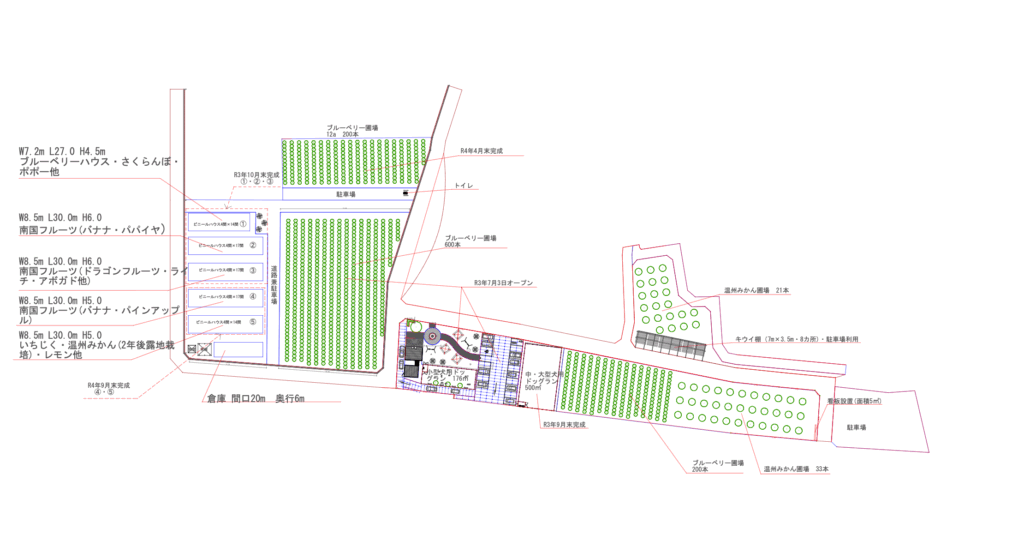

施設全体面積

13,756㎡

(圃場・店舗・公園・施設)

フルーツと触れ合える

学びの場

- 各種フルーツの特徴と特性の学びの場として体験見学コースを令和4年7月上旬に開始する。

- 圃場面積5,000㎡は栽培本数1,000本はブルーベリー園として、6月にはハウス物の早生品種、7月には露地物、8月には晩生品種とラビットアイ・サザンハイブッシュの別品種を試験栽培する(令和7年4月栽培本数1000本)。花巻市での摘み取り期間が約40日間のところ、延長して約80日間楽しめるブルーベリー園とする。

- ビニールハウス栽培のオウトウ(さくらんぼ)期間6~7月・いちじくのポット養液栽培期間9~10月を計画する。また露地栽培の温州みかん期間9~11月とキウイフルーツ期間10~11月を計画し、果物の摘み取り期間を6月から11月までの6ヶ月間収穫出来るように工夫する。また、南国フルーツのバナナ・マンゴー・パパイヤ・パイナップル・ドラゴンフルーツ・ライチ・アボカドを栽培する。令和3年にはビニールハウス3棟、令和4年4月に2棟増設(合計5棟)する。

併設施設で憩いの場を提供

- 果物の摘み取り園の他に店舗(令和3年8月6日オープン)で販売する商品として、スペシャルティコーヒー・アイスクリーム・ジェラート・スムージー他を提供する。またドライブスルーとしても販売し、店舗内だけでなく、屋外のポケットパークでも楽しめる憩いの空間を提供する。

- 店舗周辺にドッグラン施設小型犬(令和3年7月3日オープン)・大型犬(令和3年10月2日オープン)の2ヶ所を整備し、ペット愛好家と過ごせる場所を提供する。 ・気仙地区の果物りんご・もも・ゆず・いちご他を冷凍加工した商品を検討する。(アイスクリーム・ジェラート・スムージー)

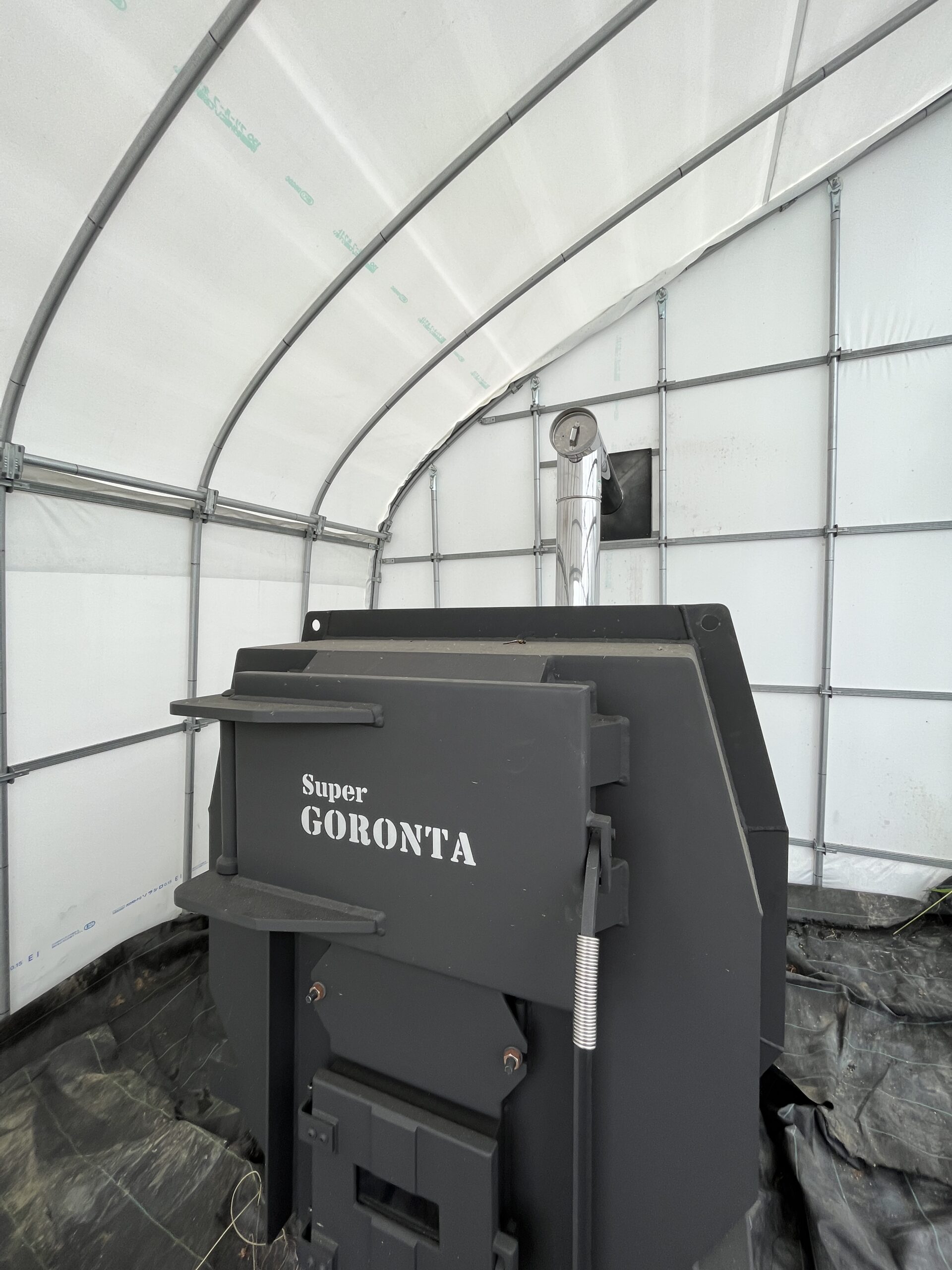

環境に優しい設備

- ビニールハウスのフルーツ栽培は、木材バイオマス燃料を活用した長時間燃焼薪ストーブ(木材は陸前高田市森林組合様)を導入し、環境にやさしい設備を計画する。

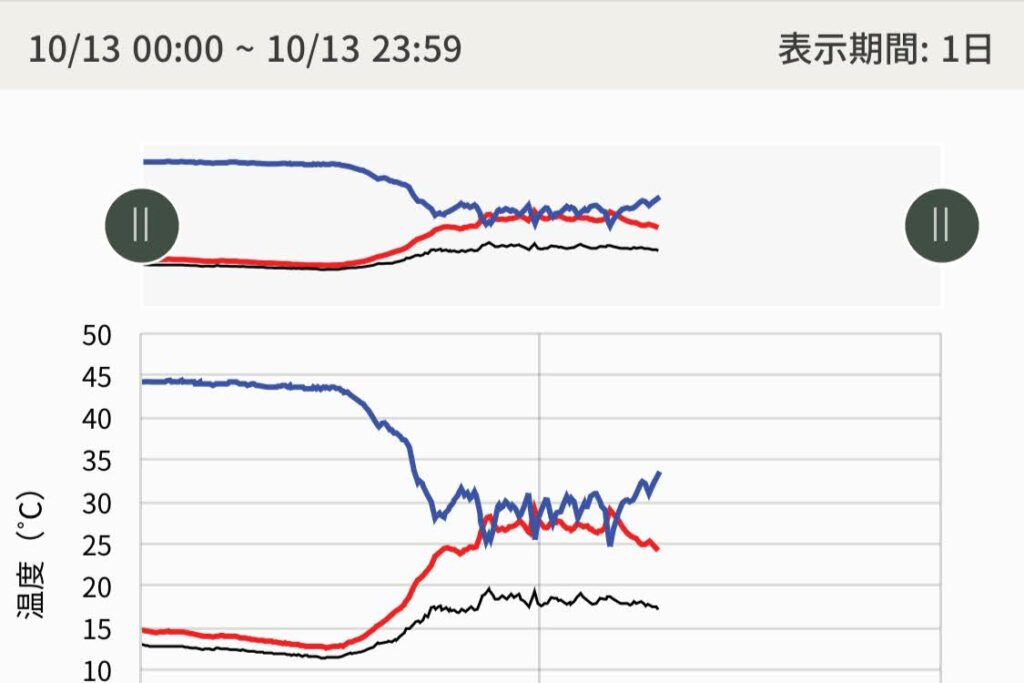

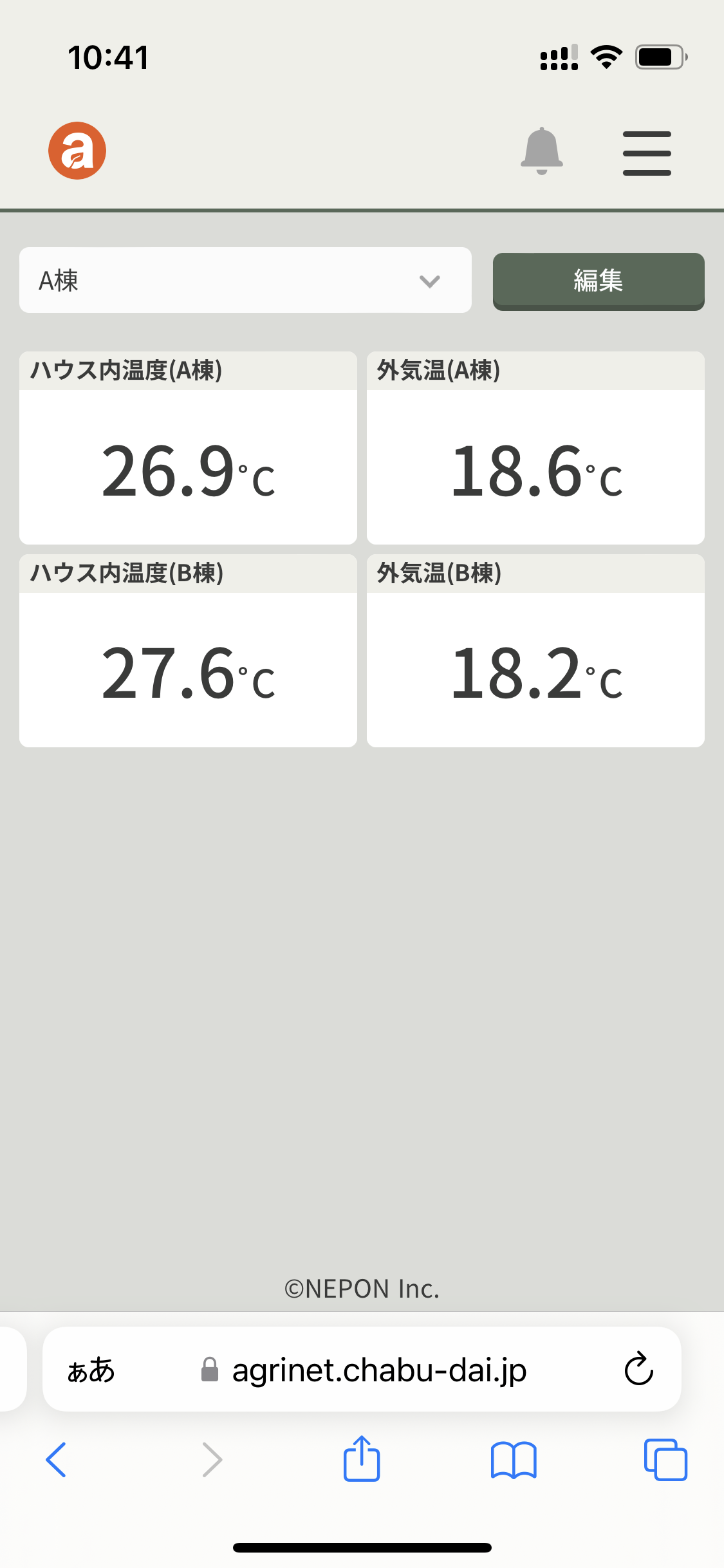

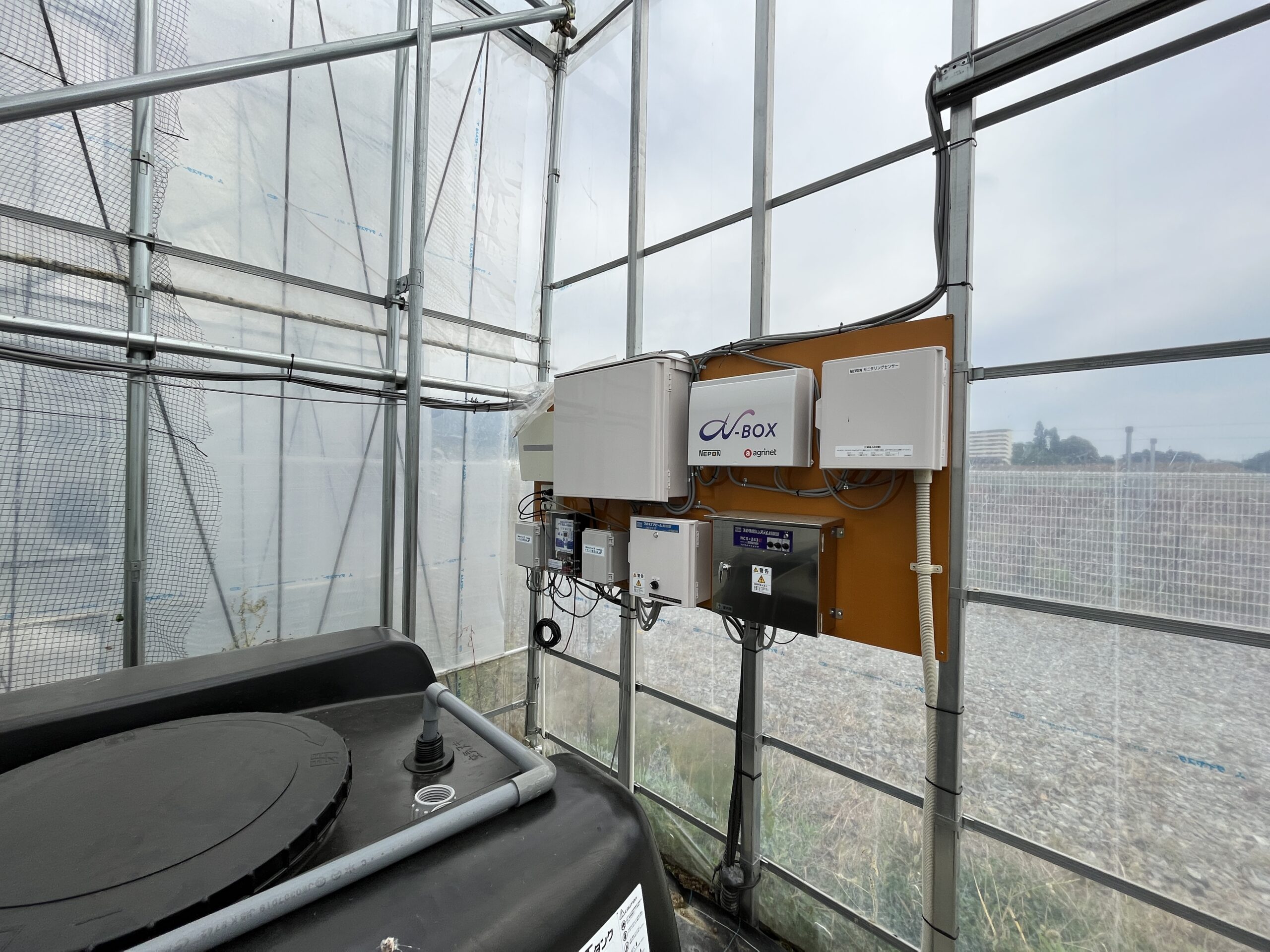

スマート農業の取り組み

Smart Agriculture

だいわフルーツパークではスマート農業を取り入れ、センサー、AI、GPS、ロボットトラクターなどの 先端技術を使って、農作業を“見える化”し、最適化することで、効率よく正確に安定した農業を行うことを目指しています。

アクセス

Access

公共交通機関をご利用の場合

JR大船渡線「気仙沼駅」下車 ー [約40分] → JR大船渡線BRT (バス)「陸前高田高校前駅」下車 ー [徒歩10分] → だいわフルーツパーク

お車をご利用の場合

- 一般道をご利用の場合

県道141号から『キャピタルホテル1000』を目印にお越しください。付近には岩手県立高田高校やセブンイレブン等がございます。 - 高速道をご利用の場合

陸前高田ICから国道340号を経由し、県道141号を『キャピタルホテル1000』方面へ移動してください。

住所

〒029-2205 岩手県陸前高田市高田町字中長砂10-3

TEL

0192 - 22 - 7611

営業

時間

夏季 10:00-18:00 / 冬季 10:00-17:00